「光が死んだ 夏」は、独特な雰囲気とじわじわと迫る怖さで話題の漫画です。

検索では「光が死んだ 夏 ジャンル」や「光が死んだ 夏 怖い」といったワードが多く見られ、物語の方向性やホラー要素について知りたい人が増えています。

本記事では、「光が死んだ 夏」のジャンルを明確にし、どこがどれくらい怖いのかを読者目線でわかりやすく解説します。

- 『光が死んだ 夏』のジャンル構成と物語の特徴

- 怖さの本質やアニメ版で増幅される心理的恐怖

- どんな読者におすすめか具体的に理解できる

光が死んだ 夏のジャンルは?ホラー×青春ミステリーの新感覚

「光が死んだ 夏」は、読む人によってジャンルの印象が異なる独特な作品です。

ネット上では「ジャンルがわからない」と検索する人が多く、その多層的な構成が話題を呼んでいます。

ここでは、本作のジャンルを明確に分類し、その魅力や特徴について詳しく掘り下げます。

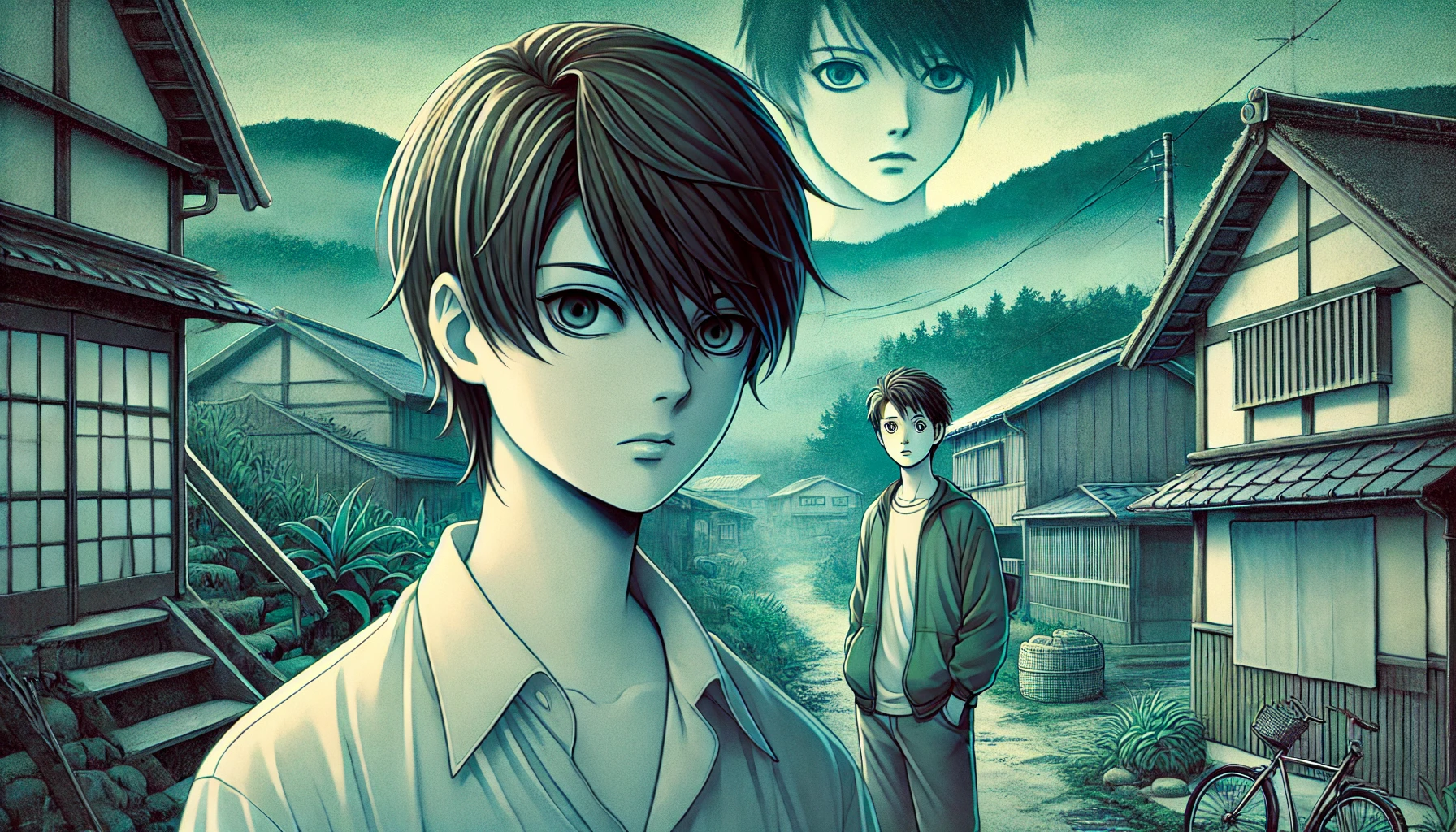

ジャンルは“青春ホラー”:違和感が恐怖に変わる物語構造

「光が死んだ 夏」のベースにあるのは、青春ホラーというジャンルです。

舞台はどこか閉鎖的な田舎町。そこで起きる“違和感”が徐々に恐怖へと変化していく構成になっています。

一見普通の日常に潜む異常性が読者にじわじわと不安を与え、ただのホラーではない印象を残します。

サスペンスと人間ドラマの融合:謎と関係性が同時に深まる

本作では、物語を通して一貫した“ナニカ”への謎解き要素があり、サスペンス的な緊張感が持続します。

主人公・佳紀の視点で物語が展開され、読者も彼と一緒に少しずつ違和感の正体に近づいていくのです。

その過程で描かれる幼なじみ・光との関係性の揺れが、物語に人間ドラマとしての奥行きを加えています。

ジャンルを越える魅力:ホラーが苦手でも読み進められる理由

「ホラーが苦手でも読めた」「怖いけど止まらない」という声が多いのは、本作がジャンルを超えて読者に届いている証拠です。

視覚的なグロ表現は控えめで、主に心理的な不安や関係性の崩壊に焦点が当たっています。

そのため、ホラー初心者でも楽しめる入り口となっている点が、ジャンルとしての大きな強みです。

光が死んだ 夏はどれくらい怖い?心理的に迫る恐怖が話題

「光が死んだ 夏」はホラー作品として紹介されることが多いですが、実際にどれくらい怖いのか気になる方も多いはずです。

「怖すぎたら読めない」「グロ系じゃない?」と心配する人もいますが、本作の怖さは他のホラー作品とは一線を画します。

ここでは、「光が死んだ 夏」の“怖さの質”に焦点を当て、どのような恐怖体験が待っているのかを詳しく解説します。

グロ描写は控えめ:じわじわ来る“不気味さ”が主軸

本作には過激なグロテスク表現やショッキングな殺害シーンはほとんど存在しません。

そのため、スプラッター系や暴力的なホラーが苦手な読者でも安心して読める構成になっています。

怖さの本質は、「いつも隣にいるはずの光に、どこか違和感がある」という静かに侵食してくる心理的恐怖にあります。

“本物の光じゃない”と気づく瞬間のゾッと感

読者の多くが「怖い」と感じるのは、主人公が幼なじみの異変に気づき始める中盤以降です。

“あれ?この光、何かが違う”と読者も一緒に違和感を共有し始め、その疑念が恐怖へと変わっていきます。

その流れがとても丁寧に描かれており、まるで自分が異常を目の当たりにしているような感覚に引き込まれます。

感情移入型の恐怖:読後に心に残る“気味悪さ”

「光が死んだ 夏」の怖さは、単なる“驚かし”ではなく、読後にじわじわと残る不穏で気味の悪い余韻にあります。

読者のレビューでも、「寝る前に読むと変な夢を見そう」「読んだあともしばらく考えてしまう」といった声が目立ちます。

作品の静けさや空気感が恐怖を倍増させるのも、この漫画の大きな特徴です。

読者の声でわかる!光が死んだ 夏の怖さと評価

「光が死んだ 夏」がなぜこれほどまでに注目を集めているのか——。

その答えは、実際に読んだ人たちのリアルな感想やレビューに表れています。

ここでは、読者の声をもとに作品の“怖さの質”と“評価の高さ”を読み解きます。

「読後感が忘れられない」強烈な余韻が評価のカギ

多くの読者が口をそろえて言うのが、「読み終えた後も心に残り続ける」という点です。

恐怖そのものよりも、“あの場にいたかのような感覚”が強烈に印象に残るとされています。

そのため、ただ怖いだけでなく、「静かなトラウマ」「怖いけどもう一度読みたい」という高評価が多いのです。

「怖いけど止まらない」中毒性が話題に

一度読み始めると、不安や疑念がページをめくる手を止めさせないという声が多く見られます。

特に、佳紀と“光”の関係性に潜む不穏な空気が展開に繋がっていき、読者は先を知りたい欲求に駆られます。

「怖いのに止まらない」「この不気味さがクセになる」という感想が相次ぎ、その中毒性が作品の魅力を高めています。

「ホラー初心者でも読める」安心感と緊張感の絶妙バランス

怖さはあるものの、過激なグロ描写がないため、ホラーが苦手な人でも読みやすいという意見も多くあります。

レビューでは「普段ホラーを避けていたけど、これは読めた」「怖いけど感情移入できる」といった感想が目立ちます。

視覚的な恐怖ではなく、空気感や人間関係から生まれる静かな恐怖が心を掴む、その絶妙なバランスが高く評価されている理由です。

光が死んだ 夏の怖さが増すアニメ版も注目

2025年7月にスタートしたアニメ版『光が死んだ 夏』は、原作ファンはもちろん、初見の視聴者にも大きな衝撃を与えています。

「怖さが倍増している」「映像と音の演出がやばい」と話題になっており、アニメならではの恐怖体験が注目を集めています。

ここでは、アニメ化によって強化された“怖さの表現”について詳しく解説します。

2025年7月放送開始:原作の世界観を忠実に再現

アニメ『光が死んだ 夏』は、2025年7月5日より放送が開始され、すでにSNS上では話題沸騰中です。

原作の空気感や間の取り方が非常に忠実に再現されていると、原作ファンからも高評価を得ています。

田舎の静けさ、不気味な沈黙、“光”の微妙な表情の違和感などが、映像で強烈に伝わる演出となっています。

音と映像が加わることで生まれる“体感する恐怖”

漫画では読者が想像で補っていた恐怖が、アニメでは音・声・間によってリアルに再現されます。

特に、キャラクターの声や足音、風の音といった環境音が恐怖を効果的に演出しており、視聴中に背筋がゾッとする瞬間も。

また、“光”の感情のない表情や、目線の微妙な違和感も、アニメならではの怖さとして表現されています。

原作を知っていても新しい恐怖体験になる

すでに漫画を読んだ人でも、「アニメ版で初めて本当の怖さを体感した」という声が増えています。

特に、“光じゃない何か”が喋るシーンや、不自然な間の演出により、心理的な不安感がより際立ちます。

原作を読んで結末を知っていても、アニメでは違う怖さが味わえる——それが映像化の最大の強みです。

光が死んだ 夏が怖いと感じる理由を考察

「光が死んだ 夏」は、なぜここまで“怖い”と評されるのでしょうか。

視覚的なホラー表現に頼らずとも、読者の心に恐怖を植えつけるその構造には、明確な理由があります。

ここでは、物語の怖さを支えている3つの要素に注目し、そのメカニズムを分析していきます。

“偽物の光”という存在がもたらす不安

最大の恐怖はやはり、「目の前にいるのは本当に光なのか?」という疑念です。

この問いが作品の根底にあり、読者は主人公・佳紀と一緒に、違和感の正体を探っていくことになります。

見た目も声も同じなのに「どこかが違う」——この得体の知れない“ずれ”が、日常を少しずつ崩壊させていく過程が、強烈な不安を生み出します。

閉鎖的な田舎の空気感が恐怖を増幅する

物語の舞台は、山に囲まれた小さな田舎町です。

外の情報が入らず、何かが起きても誰にも気づかれないような孤立した環境が、逃げ場のなさを演出しています。

自然の静けさがかえって不気味に感じられ、「ここで何が起きても不思議じゃない」という緊張感を生み出しています。

友情と恐怖の“ねじれ”が読者を惑わせる

佳紀は“光じゃない何か”に対して恐怖を感じながらも、完全に拒絶することができません。

その感情の複雑さが読者にも伝わり、「怖いけど、少し切ない」「本当に悪なのか?」と揺れ動く心理を呼び起こします。

友情・信頼・愛情といった感情が恐怖と交差する構図が、本作の“ただのホラーではない怖さ”を形成しています。

光が死んだ 夏はどんな人におすすめ?

「光が死んだ 夏」は、単なるホラー作品とは異なる魅力を持つ作品です。

では、どんな人がこの物語をより深く楽しめるのでしょうか?

ここでは、本作をおすすめしたい読者層を具体的に紹介します。

ホラー好きはもちろん、人間ドラマを重視する読者にも

「ホラー作品が好きだけど、刺激的なだけの恐怖には飽きた」という人には、本作はまさにうってつけです。

人の内面や関係性のひずみに潜む恐怖が丁寧に描かれており、読み応えがあります。

また、友情や喪失、再生といった普遍的なテーマも含まれているため、ホラーを超えた人間ドラマを求める人にもおすすめです。

重すぎないホラーを求める初心者に最適

「ホラーに興味はあるけど、あまりに怖すぎるのは無理」という人も、安心して読めるのがこの作品の良さです。

過激なスプラッターや強烈なトラウマ描写は少なく、心理的にじわじわ来るタイプの恐怖が中心です。

ホラー初心者の“初めての怖い漫画”としても最適で、実際に読者レビューでもそのような声が多く見られます。

考察や伏線が好きな読者にも刺さる構成

「光が死んだ 夏」は、物語の中に多くの伏線や曖昧な描写が散りばめられており、それらを読み解く楽しさも魅力の一つです。

何が本物で何が偽物か、誰が何を知っているのか——すべてを一度で理解するのは難しく、再読することで新たな発見があります。

伏線を読み解くのが好きな人や、考察を楽しみたい読者にも非常におすすめの作品です。

光が死んだ 夏のジャンルと怖さまとめ

「光が死んだ 夏」は、ジャンルとして一言で括れない、青春・ホラー・サスペンスの要素が絶妙に融合した作品です。

読者の心に訴えかけるのは、恐怖だけでなく、友情や喪失、そして感情のねじれといった人間的なドラマでもあります。

ただのホラーとは一線を画し、じわじわと心に残る“深い怖さ”が魅力です。

怖さの本質は、見た目は同じでも“中身が違う何か”がすぐそばにいるという、日常に紛れ込んだ違和感にあります。

そして、それに気づいた瞬間の恐怖と、「それでも側にいたい」と思う揺れる感情が、読者を作品世界に深く引き込んでいきます。

ホラーに慣れた読者にも、初心者にも響く構成となっており、アニメ版でその怖さはさらに加速しています。

ジャンルにとらわれないストーリーテリングと、読者の感情を揺さぶる演出。

「光が死んだ 夏」は、“怖いのにやめられない”という稀有な体験を提供する作品です。

まだ読んでいない方には、ぜひ一度その世界に触れてみることをおすすめします。

- 『光が死んだ 夏』は青春ホラー×サスペンスの融合

- 日常の“違和感”がじわじわ怖い心理ホラー

- “光”が偽物かもしれない恐怖が物語の軸

- グロ描写は控えめで初心者にもおすすめ

- 読後も余韻が残る静かな恐怖が特徴

- 読者からは「怖いけど止まらない」と高評価

- アニメ版は映像と音で恐怖を強化

- 田舎の閉塞感と友情のねじれも恐怖要素に

- 伏線や考察好きにも刺さる作品構成

- 怖さと切なさが交錯する唯一無二の作品

コメント